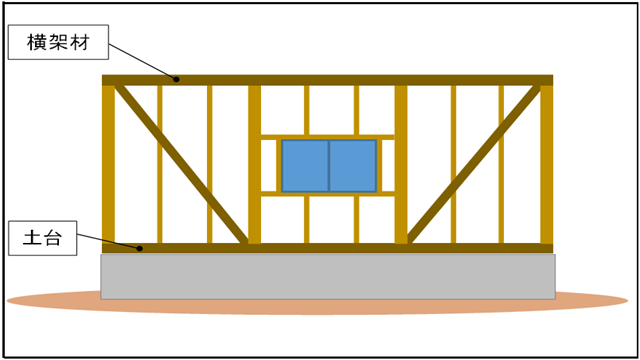

筋交いとは

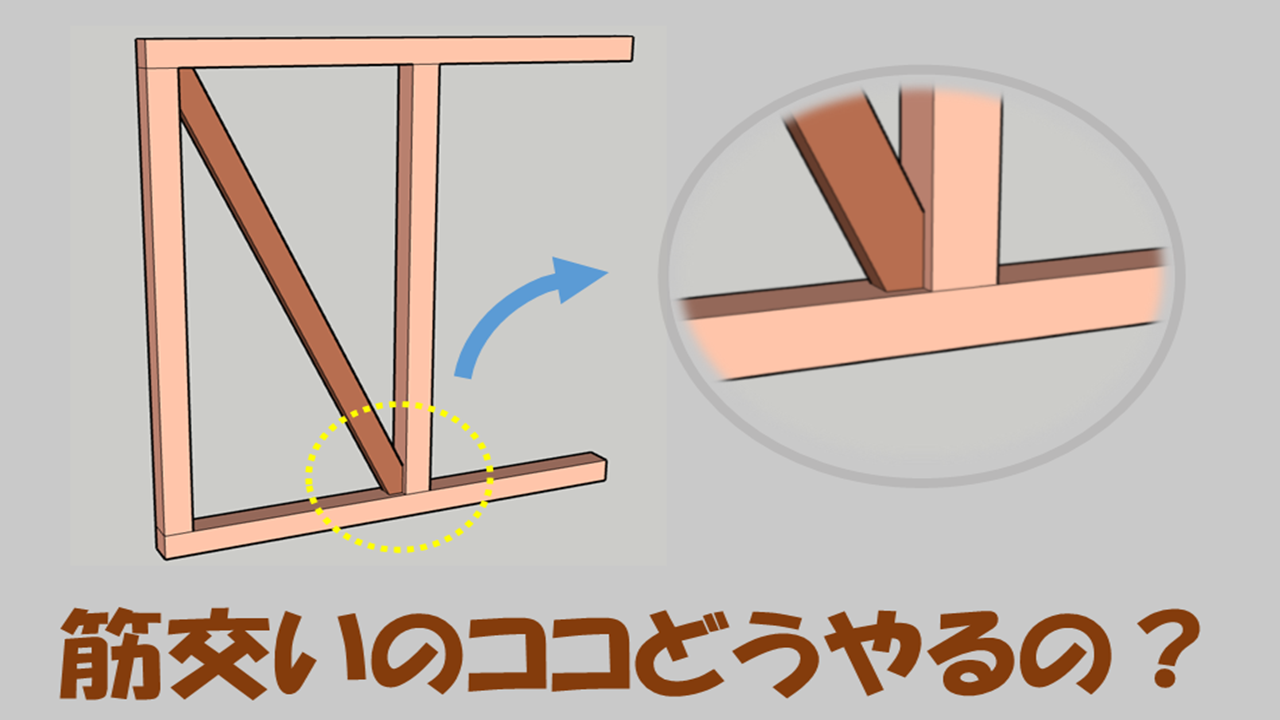

筋交いは建物の壁を構成する構造材のひとつで、土台と横架材を斜めに結ぶ材料のことをいいます。

筋交いには地震時の横揺れの力を土台や横架材に逃がすことで建物を倒壊から守ってくれる大切な役割りがあります。

しかし筋交いの両端はすこし複雑な形状になっているので寸法どおりにキッチリと収めるのは大変なのでは?と思う方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事ではスマホと差し金を使ってDIYでも簡単に筋交いの両端の加工ができる方法を解説します。

自宅の小屋やガレージを筋交いで補強したいとお考えなら是非ともこの記事を参考にして筋交いを設置してみてください。

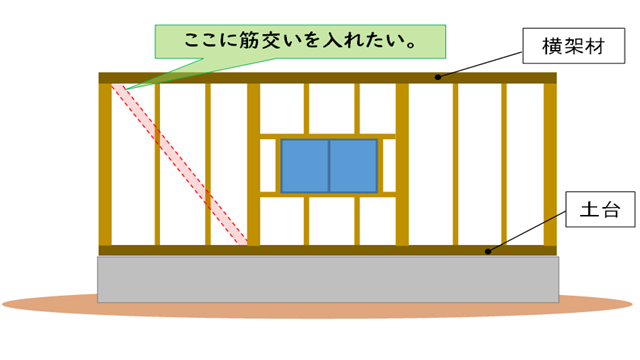

筋交いを入れる場所

筋交いは土台と桁を一本で結べる場所に設置します。

また、建物全体でもバランス良く筋交いを入れることが大切です。

窓がある壁には筋交いを入れることができません。

筋交いとして使用できる材料は、

木造の建物に筋交いとして使用する木材には一定の決まりがあり、

厚さが30mm以上、幅が90mm以上、長さは4メートル以下の材料を使用することとされています。

筋交いの材料を準備する

ここからは筋交いに使用する材料を準備していきます。

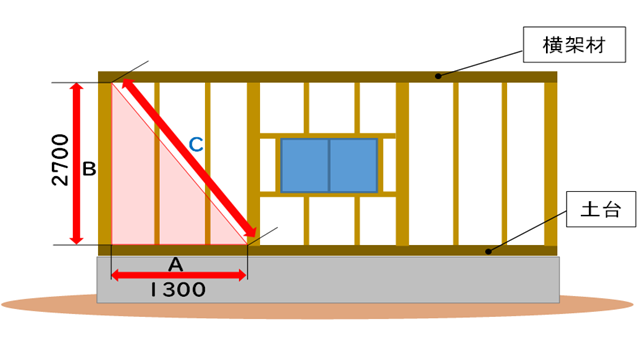

筋交いの長さは?

筋交いの材料を用意するためにはCの長さを知る必要があります。

まずはCの長さを求めます。

Aが1300mm、Bが2700mmだとした場合、

A、B、の長さは一人で測る事ができますが、Cの長さを一人で測るのは大変です。

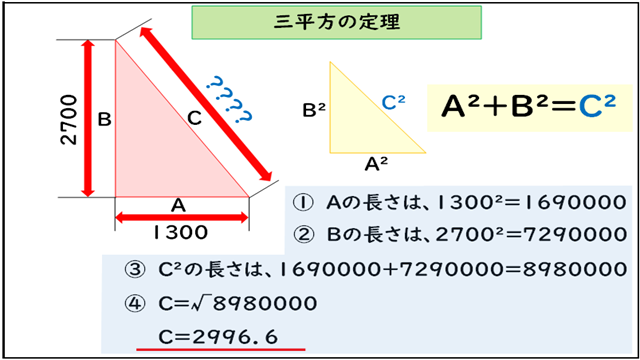

そこで、Cの長さは「三平方の定理」を使って算出します。

計算機を使うので簡単です。

上図の手順で計算した結果、2996.6mmとなりました。

これを四捨五入して2997mmがCの長さとなります。

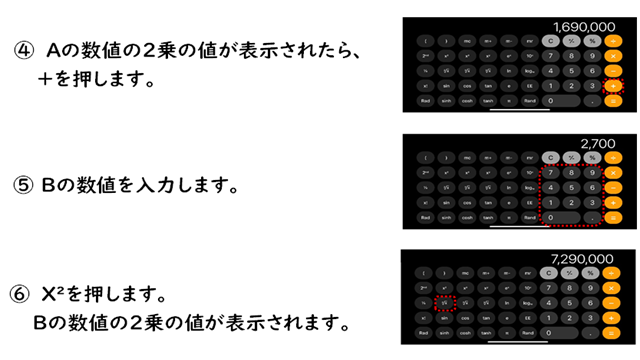

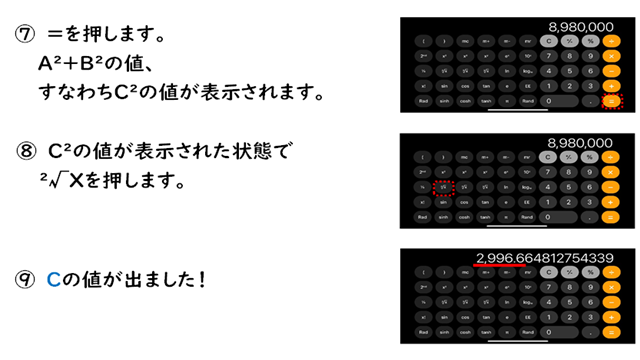

スマホの計算機を使って簡単に!

スマホの電卓機能を使ってで簡単に算出しましょう。

※例ではiPhoneを使用しています。

算出された2996.66・・・を四捨五入して2997がCの長さとなります。

筋交いの材料を加工する

墨付け

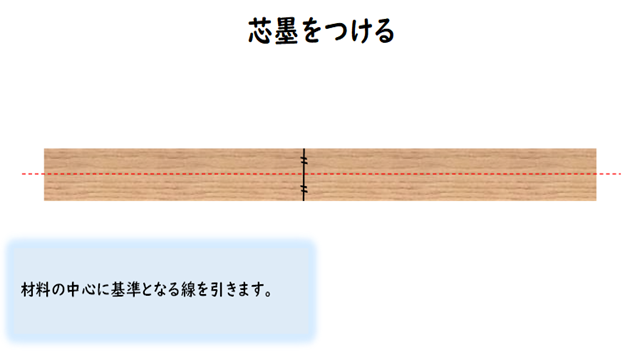

材料が用意できたら墨付けを行います。

墨付けは、木材をカットする目印となる線を引くことです。

①はじめに墨ツボを使って材料の中心を通る芯墨を出します。

②次に筋交い端部の墨を付けます。

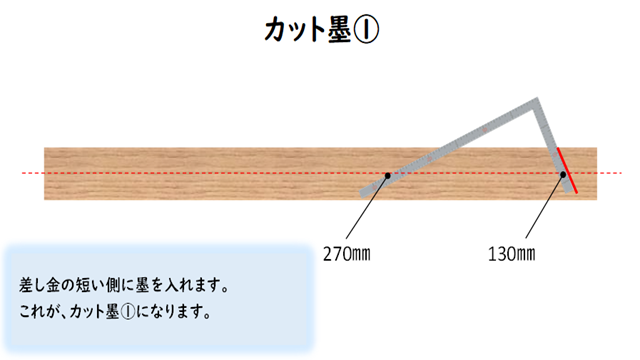

実際の寸法を1/10に縮尺した値と芯墨が交わるように差し金をあてます。

差し金の短手側では幅を、長手側では高さを縮尺した値を合わせます。

・短手側では1300㎜を130㎜に置き換え

・長手側では2700㎜を270㎜を置き換え

この状態で差し金をあてたら図のようにカット墨①を引きます。

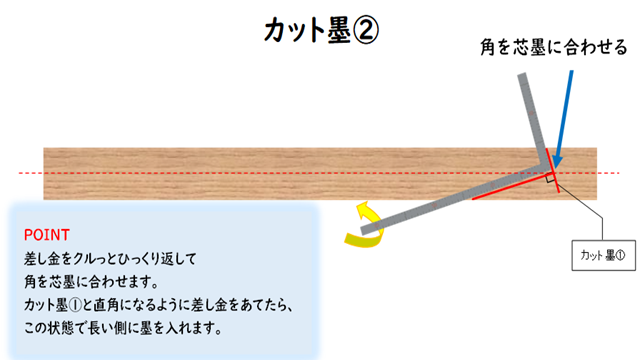

カット墨①が引けたら、カット墨①と直角になるように差し金をひっくり返して、

差し金の角を芯墨に合わせます。

この状態で差し金の長手側に線を引いたのがカット墨②になります。

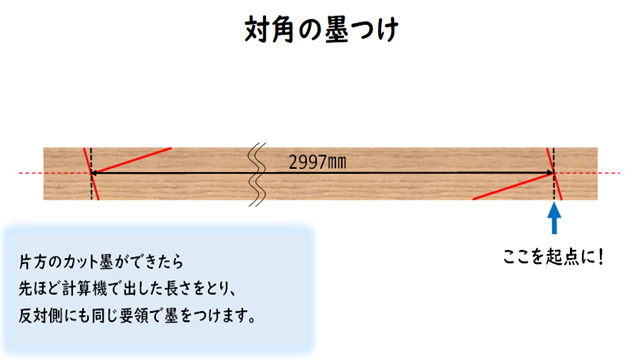

反対側の墨付けは、先ほど計算で出した長さ(2997㎜)で同様に墨付けをします。

切り出し

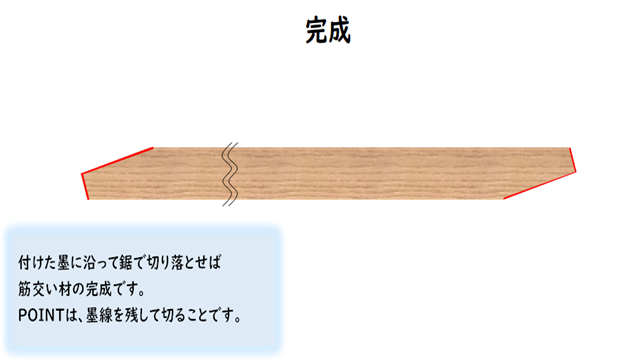

最後に墨線でカットしたら筋交いの完成です。

ポイントは、墨線が残るように材料をカットするということです。

木殺しをしてピッタリに収める

筋交いは角を合わせてピッタリと収めるのが理想です。

墨線を残してカットしたことで筋交いは実際の寸法よりも1㎜ほど長くなっているので木殺しという方法を使って収めます。

木殺しは、金槌で材料を叩いて一時的に凹ます事をいいます。

凹んだ材料は寸法がわずかに短くなり収めやすくなりますが、時間が経つと材料の長さは元にもどるのでピッタリとキツく収める事ができるのです。

コメント