今回は以前に風呂場として使っていた場所にある腐った柱を交換します。

思考錯誤の連続で作業している時間よりも考えている時間が長かったりとで中々進まない我が家のリノベーションですが、今日も安全第一で後悔のない家づくりをやっていこうと思います。

柱を外す

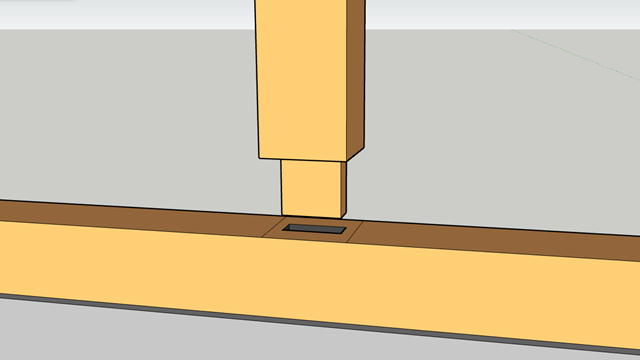

柱の上下は図のようなホゾで土台に固定されているのでキレイに抜き取ることは不可能です。

なので柱を交換する場合は切断して取り外します。

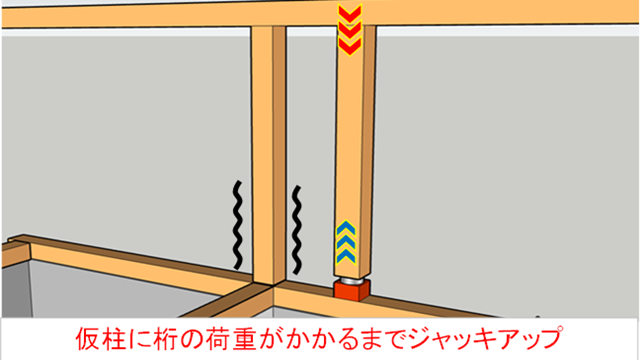

仮柱を立てる

仮柱をジャッキで少しずつ上げていき桁からの荷重を受けて元の柱をフリーの状態にします。

腐った柱を切断

古い柱に荷重がかかっていない事を確認したら柱を切断します。

仮柱に荷重がのっていれば安全に古い柱を切断することができます。

土台を切り欠く

古い柱を取り除いたら、新しい柱を立てる場所を少し加工します。

リフォームで柱を交換する時はイモ継ぎで良いらしいのですが、

少しでも柱の補強になればと思い土台を5分(差し金の幅分)だけ掘り下げてから柱を立てることにします。

柱の上部は短めのホゾを作り既存のホゾ穴に差し込みます。

イモ継ぎというのは木材のまっすぐに切った平らな面をもう一方の平らな面に付けるだけの継ぎ手のことで、他にイモやイモすけと呼ばれることもある。

昔は釘だけで接合していたが近年では様々な金具が用意されているのでイモ継ぎであっても必要な強度を得ることができる。

新しい柱の寸法をとる

新しく立てる柱の寸法を測ります。

レーザー距離計があると一人でも簡単に寸法を測ることができます。

レーザー距離計は、測定したい箇所の一方にレーザー距離計を合わせるだけでレーザーが照射されているポイントまでの距離を簡単に測定できます。

昔にくらべて価格も下がっているので1台あると便利かもしれません。

新しく立てる柱を加工する

材木の「元口」「末口」を確認する

柱を加工する前には木の元末を確認します。

木が生えていた時の状態の根元側が元口で、こずえ側が末口です。

木造建築で柱を立てる時は、木が生えていた時と同じ向きで使用するそうです。

また元末を反対に使うことを逆木といって木造建築の現場では避けられてきたそうです。

これは科学的なものではなく縁起をかつぐ意味合いが大きかったと言われています。

元口と末口の見分け方については、簡単なところでいうと材木の切り口の年輪の大きい方が元口だったり木目がタケノコのように先細りしている方が末口など様々あります。

砂切り

材木は加工する前に端部を20ミリ程度切り落として切り口を整えます。

これを砂切りといって、材木の小口に付着した砂や小石で道具の刃を傷めないようにするといった意味があります。

また、切り口を整えることできれいに直角がでるので仕上がりが良くなります。

墨付け

柱などの構造材に墨を付けるときは始めに基準となる芯墨を打ちます。

芯墨は墨付けの時だけでなく柱を立てた後も基準線として役にたちます。

芯墨を打ったら、先ほど計測した寸法に基づいて墨付けを行います。

加工後のイメージは下のとおりです。反対側は切りっぱなしです。

刻み

刻むときは墨線の外側に沿って刻んんでいきます。

外側というのは付けた墨の線を残すということです。

墨の中心で刻めば寸法ピッタリになりますが、墨線の外側で刻むことでホゾ穴にキツくはめることができます。

柱などの構造材はカケヤで叩いて入れ込むくらいが理想です。

柱を立てる

刻みが終わったら柱を立てます。

仮柱が効いていることを確認したら、新しい柱を立てます。

新しい柱はカケヤで軽く叩いて収めます。

柱がキッチリと収まったら仮柱を外します。

あとは耐震金物を取付けたら完了です。

まとめ

作業時間よりも考えている時間が長くなりがちな我が家のリノベーションですが、何とか一つのヤマ場をのり越えた感じがします。

次回は大引きの施工を記事にします。よかったら見に来てください。

今回新たに購入した道具は、シンワ測定の「曲尺平ぴた」品番10037です。

この曲尺はミニサイズですが幅が15ミリと普通の曲尺と同じ幅(五分)なので墨付けをする際にはとても重宝します。

コメント