根太工法と剛床工法の特徴

はじめに根太工法と剛床工法の違いを簡単に説明します。

それそれにメリットがあるので参考にしてください。

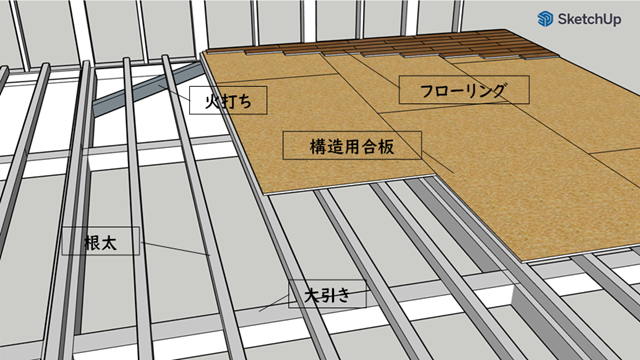

根太工法

根太工法とは、大引きの上に根太をかけて12ミリの構造用合板を敷いてからフローリングなどの床材を貼って仕上げる工法です。

日本の住宅で古くから採用されてきた工法で、通気性が良くリフォームしやすい一方で、地震の横揺れに対しては剛床工法にくらべると弱いという特徴があります。

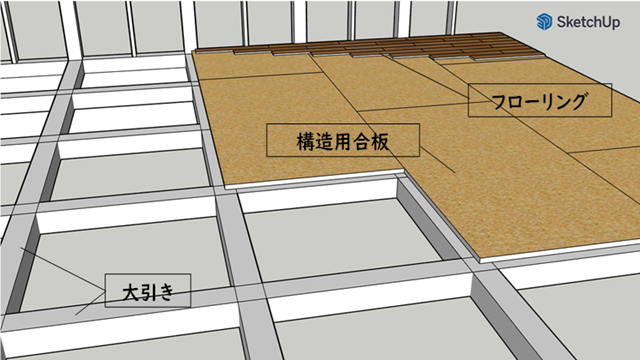

剛床工法

剛床工法とは、大引を枡目状に組んで24ミリ以上の構造用合板を敷いてからフローリングなどの床材を貼って仕上げる工法です。

地震の横揺れに強く工期の短縮が見込めますが、湿気に弱い合板で強度を保っているので湿気の多い土地には不向きといえます。

根太工法の床を解体する

この家は築45年の古家で根太工法で作られている床の所々が傷んでいました。

少し迷いましたが、この根太床をすべて解体してから剛床工法で新しい床を作っていきたいと思います。

土台だけを残して根太も大引きも撤去します。

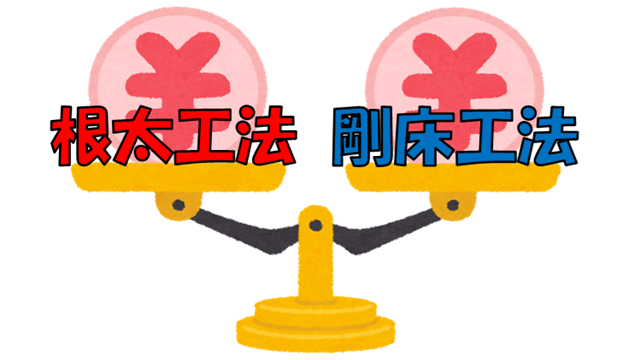

材料費の比較

DIYで工事をする場合には工賃と言われるものがかかりません。

そこで気になるのは材料費となる訳ですが、根太工法と剛床工法ではどちらが材料費を抑えることができるのでしょうか。

インターネットで検索すると根太工法よりも剛床工法の方が費用を抑えることができるという記事を多く目にしましたが、実際に27坪の平屋の材料費を計算してみると根太工法のほうが約1万円ほど安くなる結果になりました。

ただ1万円の差くらいだと家の構造や材料の単価によっては逆の結果になることも十分に考えられる範囲かと思います。

これはあくまでリフォームの場合ではありますが、根太工法も剛床工法も材料費に大きな違いはないということです。

ですのでどちらの工法がよりメリットを得られるかを考えて工法を決めると良いかもしれません。

大引きの施工

大引きは、土台と同じように家の床を支える構造材の一つです。

一見すると土台との違いがわかりずらいですが、土台との違いは基礎の上に敷かれているか否かです。

基礎の上に敷かれていて基礎とボルトで緊結されている状態のものを土台といい、

束によって支えられている状態のものを大引きといいます。

大引きには比較的シロアリに強い桧のKD材を使用します。

KD材 : 人口的に乾燥させた材木

AD材 : 自然に乾燥させた材木

グリーン材 : 乾燥させていない材木

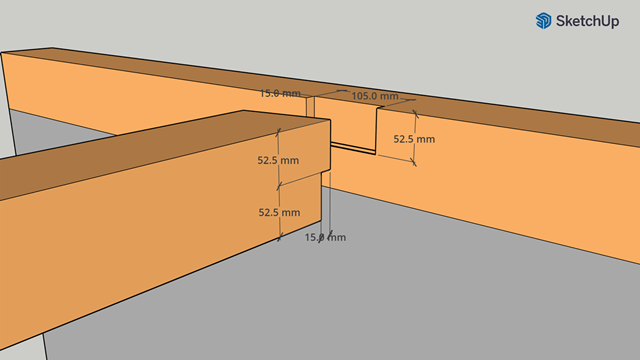

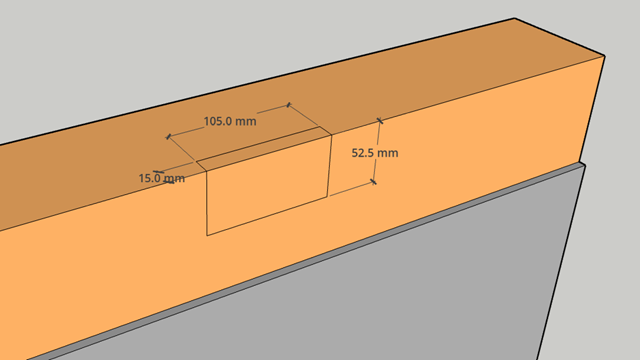

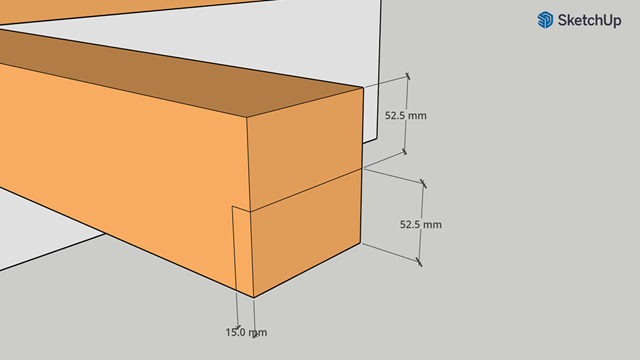

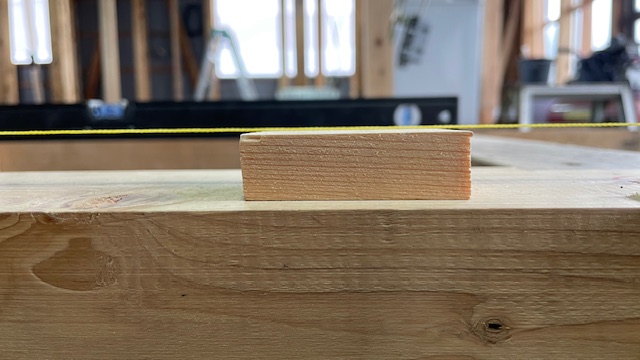

大引きは図のような腰掛け継ぎという簡単な仕口で渡していきます。

男木は1~2ミリほど長く作ってカケヤで叩いて収めるくらいが理想的なのですが一発でスカッと収めるのは難しいですね。

男木 : 凸側の材木のこと

女木 : 凹側の材木のこと

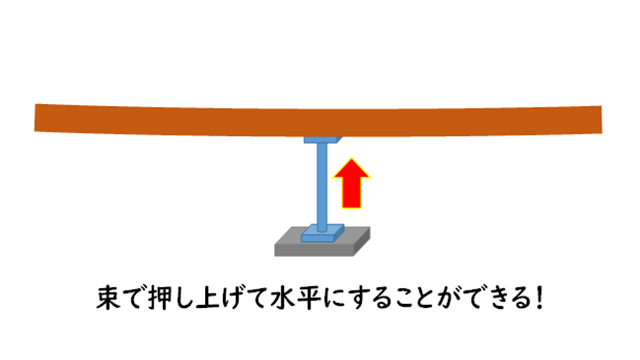

大引きを取付けるときは材木の曲りを利用します。

大引きを下側にたわませて取り付けておき、あとで床束で押し上げて調整することで水平にすることができます。

とおり芯の墨を打つ

墨ツボを使ってとおりの芯墨を打ちます。

とおり芯を出しておくことで作業効率が上がります。

女木側の加工

仕口はすべて腰掛け継ぎで施工します。

同じ墨付けをいくつもする場合にはスケールストッパーがあると重宝します。

男木の加工

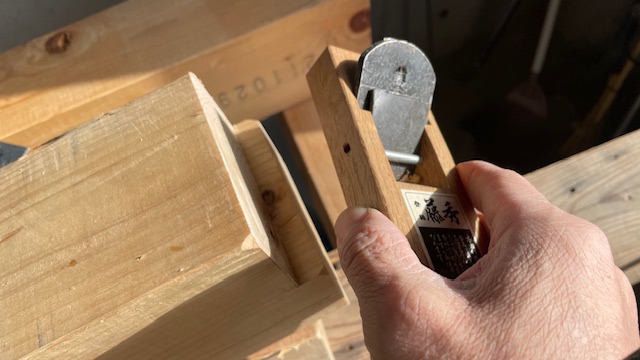

男木は丸ノコで切込みを入れてから鑿で軽くたたけば簡単に作れます。

面取りをしておくことで材木を傷めずに叩き入れることができます。

組付け

女木と男木の加工が終わったら大引きに組付けていきます。

叩いて収めるくらいがベストです。

組付け後に90㎜のビスを斜めに打ち込んで固定します。

鋼製束の設置

大引きが交差する真下に鋼製束を取付けて大引きが水平になるように高さを調整します。

高さの調整はレーザー墨だし器や水糸を使います。

まとめ

剛床工法のメリットの一つに工期が短縮できるとありますがこれは新築(プレカット)の場合のようですね。

リフォームのように手刻みで施工する場合は27坪の平屋でも60本ほど材料を刻むことになり気が遠くなるほどの時間がかかりました。

でもそんな気が遠くなるような状況を救ってくれたのがマルチツールでした。

マルチツールを使うことで鑿で刻むのが困難な大きな節でも簡単に刻むことができたので私のような素人でも短時間で仕口を刻む事ができました。

仕口を刻む工程が多い作業をするならおすすめのツールですね。

コメント