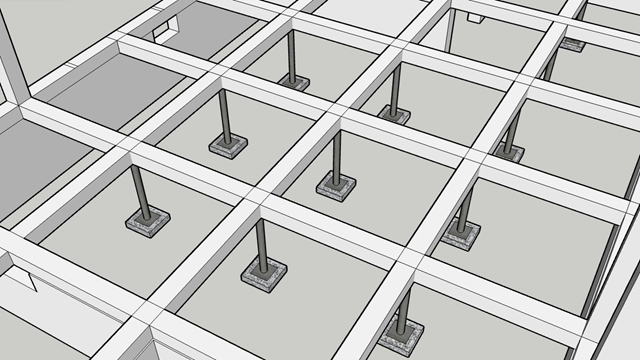

ようやく大引きを910㎜のマス目状に組み上げることができたので今日かは床束を立てる作業を行います。

床束の役割り

床束は床を支えるための構造部分で床の荷重を地面に伝える役割りがあります。

昔は木製の木束が主流でしたが、木材の腐食やシロアリによる被害が多かったことから現在では鋼製束やプラ束が広く使用されています。

鋼製束やプラ束は高さの調整が容易にでき施工も簡単なので工期の短縮が見込まれます。

今回は鋼製束を使用して作業をすすめて行く様子を記事にしてみました。

用意するもの

床束を立てるにあたり次のものを用意しました。

・鋼製束

・コンクリート平板

・床束施工用ボンド

剛床工法で使用する束はT型!

鋼製束にはL型とT型の2種類のタイプがあり、根太工法ではL型を使い剛床工法ではT型を使用します。

剛床工法では大引きが交差する真下に束を立てる必要があるので固定する面がフラットなT型の鋼製束を使用します。

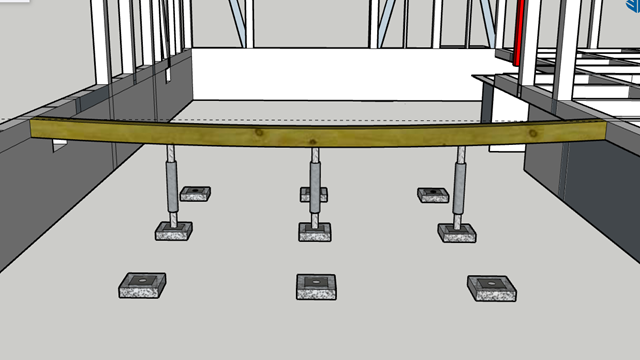

また鋼製束は約15センチ程度の調整幅がありますが、目いっぱいに伸ばして使用することは避け

5センチ程の範囲内で調整できる長さのものが理想です。

布基礎にはコンクリート平板を敷く

布基礎の場合は沈み込み防止のためコンクリート平板を敷きます。

床束施工用ボンド

床束施工用のボンドは主に1液型のウレタンボンドを使用します。

ボンドというと少し頼りないように感じるかもしれませんが、硬化するとコンクリート以上に強力に床束を固定してくれます。

施工手順

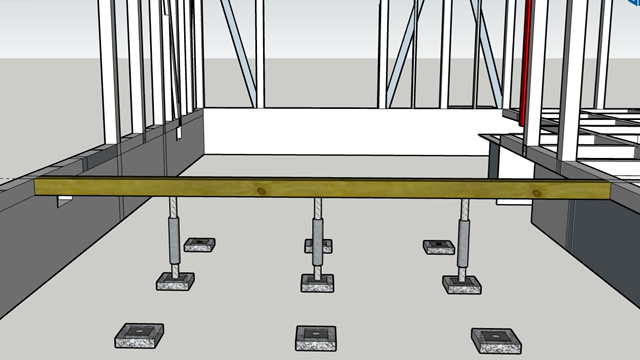

コンクリート平板を敷く

はじめに鋼製束の土台となるコンクリート平板を敷きます。

沈み込みが心配なので砂利を入れて転圧したところに平板を敷きます。

コンクリート平板の水平を確認

鋼製束を大引きに取り付ける

鋼製束を大引きに取り付ける時は床鳴り防止のためビスを使用します。

ビスの長さはは50㎜を使用しています。

鋼製束とコンクリート平板を固定する

鋼製束を平板の1センチくらい手前まで伸ばしたら、束用ボンドをたっぷりと注入します。

鋼製束をかるく突っ張った状態でボンドが乾くまで放置します。

すべての箇所で同じ作業をおこなったら一晩放置してボンドの硬化を待ちます。

大引きの高さ調整

大引きの両端がしっかりと固定されている事を確認。

水糸かレーザーで大引きが平になるように鋼製束で調整します。

↓

なんとか平らな床の骨組みが出来上がりました。

コメント