古い車やバイクのレストアではサビを落とすのに多くの時間を費やすことになります。

なるべくならサビ落としに時間をかけるよりも他の作業にその時間を当てたいものですよね。

そんな時にとっても便利なのがサンドブラスターです。

サンドブラスターを使えば簡単にサビを落とすことができるので時間と労力の節約になります。

サンドブラスターならワイヤーブラシやサンドペーパーが入り込まないような複雑な形状のパーツでも簡単にサビを落とすことができるので一度使ったらその便利さに驚かされます。

こんな便利なサンドブラスターですが構造自体は比較的単純な構造になっていることから、DIYで自作される方もいるかと思いますが、長期的な使用をお考えなのであれば既製品をベースに改良して使うのがおすすめです。

もちろん創作が目的という方や、自分で作ったものを使いたいという方を否定するものではありませんのでご理解ください。

DIYで使うにはどんなタイプのサンドブラスターがいいのか?

お金もスペースも気にしないのであれば大きなキャビネットタイプのサンドブラスターが良いに決まっていますが、趣味でバイクや車のメンテナンスをするのであれば一回り小ぶりの90リットルタイプのサンドブラスターがちょうど良いのではないでしょうか。

90リットルのキャビネットタイプは比較的安価で購入することができるほか、趣味で使用するのにちょうど良い大きさです。

また、90リットルタイプのサンドブラスターは若干の仕様の違いはあれど、同じ形状をしていますので特にこだわりがないなら安さで選んで問題ないと思います。

安いサンドブラスターは手直しが必要?

個体差もあると思いますが、安いサンドブラスターの中には作りが甘いものも多くあります。

パッキンがしっかり効いていない、なんてことは当たり前のようにあります。

そのまま使用してしまうと隙間から出た砂で部屋を汚してしまいますし、粉塵を吸引してしまうと健康にも良くありませんので少しの改良をしてから使用するのが良いでしょう。

快適に使うための改良ポイントはパッキンの交換!

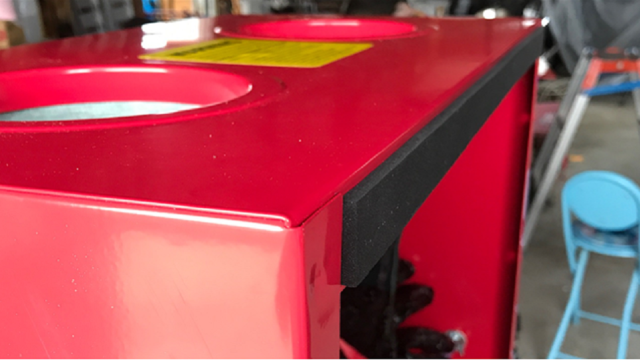

値段のことを考えれば仕方がないのかもしれませんが、90リットルタイプのサンドブラスターは造りが少し甘く密閉が不十分な場合があります。

そこで、あらかじめ付いている薄っぺらなパッキンを厚いパッキンに取り換える作業を行います。

パッキンはホームセンターや100円ショップで入手できます。

底板の合わせ目の固定ネジを外すとパッキンが入っていますがこのパッキンの利きがイマイチ頼りないので思い切ってすべて交換します。

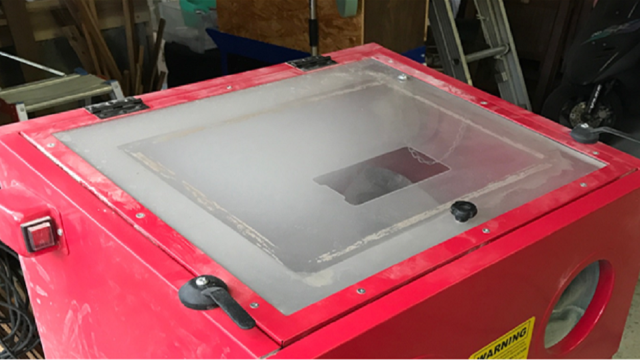

次に、アクリル窓の付いた解放部にもスポンジテープを貼って密閉度を高めます。

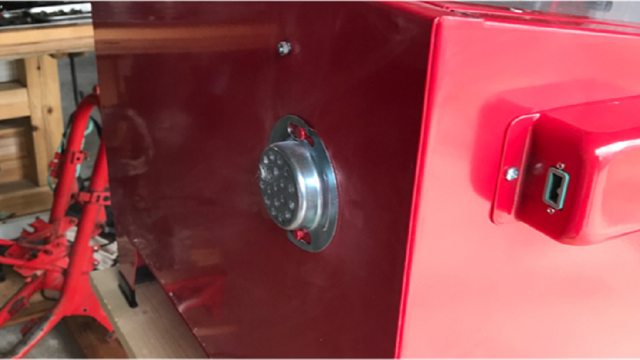

排気口にフィルターがついていますが、ここにはパッキンが入っていないので1ミリ程度の薄いパッキンを装着します。

集塵機の接続

排気口にはフィルターが入っていますが、短時間の使用で目詰まりをしてしまいますので集塵機を接続して使用する仕様に改良します。

排気口に直接集塵機をつけることができないので50㎜の塩ビパイプを使って継手を加工します。

排気口に50㎜の塩ビパイプを接続するには下のようにパッキンを巻いて径を合わせる加工をします。

あとはお手持ちの集塵機に合うように継手を使って調整して完了です。

スマートフォン用のガラスフィルムがおすすめ!

本体についているのぞき窓はアクリルでできているので使用に伴うキズが付いて白くなってきます。

そこで、これを防止するために付属品のシートを貼り付けて保護するのですが、付属のシートもあっという間に白くなってしまうので頻繁に交換が必要になります。

そこで便利なのがスマートフォン用のガラスフィルムやタブレット用のガラスフィルムです。

100円ショップで入手できるので付属の保護シートを別途買うよりも経済的です。タブレット用ならさらに視界が広がるので使いやすくなるかもしれませんね。

まとめ

この手のサンドブラスターは外国で製造されている事もあって作りが少し雑です。

しかし、ほんの少しの改良を加える事でとても使いやすいサンドブラスターになります。

一から材料を用意して既製品と同等の性能を持ったサンドブラスターが作れたとしても材料費は既製品の2倍以上かかってしまうでしょう。

簡単な加工で性能をアップすることができるのでサンドブラスターは欲しいが費用が心配という方はぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

コメント